長らくこのコラムは店主である鵜林英樹が書いていましたが、今回から、息子が引き継ぐことになりました。みなさま、よろしくお願いいたします。

開業以来、鵜林英樹一人で受注から制作、梱包、発送などを行っていました。しかし、そろそろ高齢になってきたこともあり、息子が手伝うことになったのです。とはいっても、父は体は元気そのもの、趣味のランニングも相変わらず続けています。これからまだ何年も、看板制作の仕事を続けるでしょう。というわけで、当面は父と息子の二人で、流木工房を運営していくことになります。

現在、看板の制作は主に父が担当し、僕は、お客様とのやりとりやイラストレーターでのデザインなどを担当しています。そして今、実際の看板の作り方や技術を、父から教わっているところです。

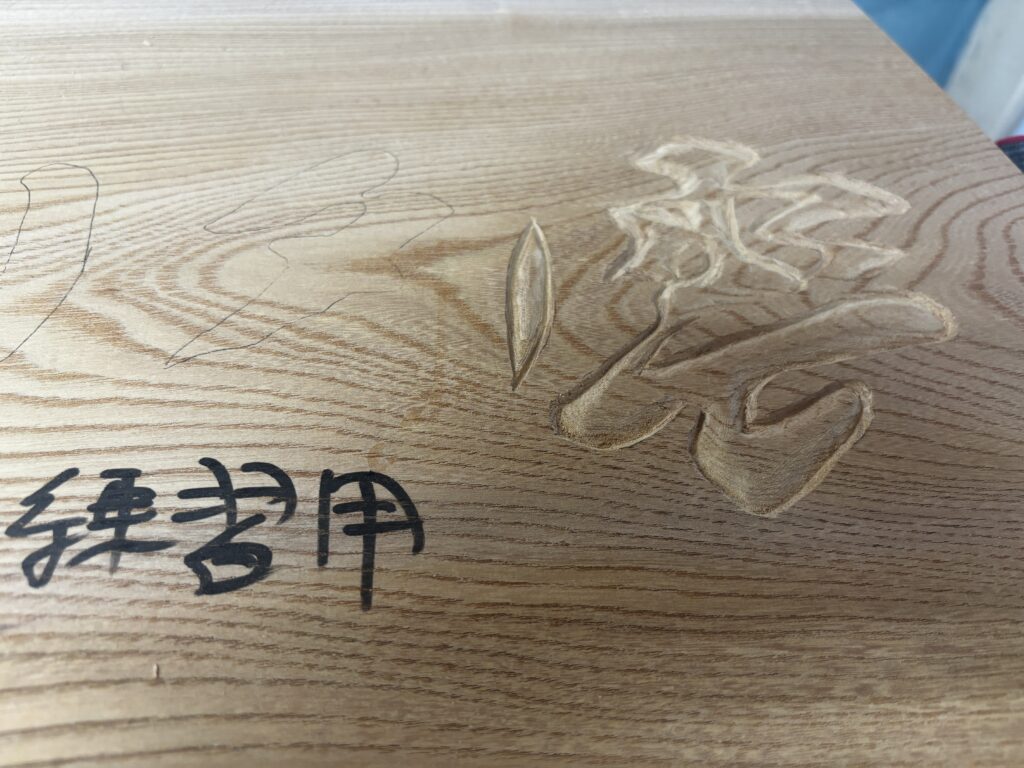

木の彫り方、色の塗り方、使うニスの種類など、覚えることはとてもたくさんあります。昔から工作は好きですし、手先も器用なほうだと思っていますが、これがなかなか難しい。

端材を使って練習しているのですが、うまくできたかな、と思っても、父が仕上げたものを見ると、やはり遠く及びません。さすが、何十年も木の看板を作り続けているだけのことはありますね!(と、持ち上げておきます)

具体的にどうやって木の看板を制作しているのか、どんな工夫をしているかなどは、これからは修行をする息子の目線で、このコラムで取り上げていきたいと思っています。ページ下部の「二代目修行日記」というタグでまとめて読むことができますので、ご興味がある方はどうぞ。父の書いた過去のコラムも、木や看板にまつわる興味深い記事ばかりですので、そちらもぜひ。

というわけで、木の看板屋の二代目の成長日記を、温かく見守っていただければと思います。